Von Sebastian Rave, Bremen

Das Wahlprogramm der Linken zur Bundestagswahl 2025 war überschrieben mit dem schönen Titel “Alle wollen regieren. Wir wollen verändern.” Dahinter steckt eine wertvolle Erkenntnis: Regieren und Verändern sind manchmal zwei unterschiedliche Dinge. Dabei gibt es zwei Bundesländer, in denen Die Linke mitregiert: Bremen und Mecklenburg-Vorpommern. Beide beweisen den einfachen Satz, der Kurt Tucholsky zugeschrieben wird: “Sie glaubten sie wären an der Macht, doch sie waren nur an der Regierung”. Veränderung hat es trotzdem gegeben: In den regierenden Landesverbänden selbst, in denen immer wieder eine Anpassung der Partei an die Regierungsrealität durchblitzt. Zum Beispiel bei der Zustimmung zur Aufhebung der Schuldenbremse für das historische Aufrüstungspaket im Bundesrat – “aus landespolitischer Verantwortung”. Aber wie ist es dazu gekommen? Eine Anleitung ohne Empfehlung zur Nachahmung.

Schritt 1:

Der parlamentarische Glaube, durch Regierungsbeteiligung besser “mitgestalten” zu können

Die regierenden Landesverbände waren in der Vergangenheit nicht immer stark aufgestellt. Es gab nur wenige aktive Strukturen (was sich nach der Bundestagswahl erfreulicherweise zu ändern scheint), die meisten Mitglieder waren inaktiv. In einer solchen Partei bekommen Apparat und Fraktion, also diejenigen, die ihren Lebenserhalt von der Partei bestreiten können, die einen privilegierten Zugang zu Öffentlichkeit und Ressourcen haben, ein besonders starkes Gewicht. So wurde das Wahlprogramm 2019 in Bremen von der Fraktion selbst geschrieben.

Der Parlamentsbetrieb geht nicht spurlos an den Abgeordneten vorbei, auch nicht, wenn sie eher links sind. Eine Fraktion in der Opposition erscheint ihren Mitgliedern vielleicht manchmal machtlos, wenn sie nur Anfragen und Schaufensteranträge stellen können, die regelmäßig abgewimmelt werden. Die Versuchung ist groß, diese dann so zu stellen, dass eine Ablehnung dem Rest des “linken Lagers” zumindest schwerfällt. In Bremen wurde das kurz vor Regierungsantritt 2019 deutlich, als ein Parteitagsbeschluss für kostenlosen Nahverkehr von der Fraktion in einen Antrag für ein “Sozialticket Plus” verwandelt wurde.

Der nächste Schritt ist nur folgerichtig: Wenn die eigenen Forderungen nur noch “konstruktiv” auf graduelle Verbesserungen der bestehenden Verhältnisse hinauslaufen, kann man das auch als Teil der Regierung machen. Ein gewichtiges Argument wird dann, dass Schlimmeres verhindert werden muss – etwa die CDU oder etwas noch hässlicheres in der Regierung. So war es in Bremen: Die CDU hatte gefordert, zusätzliche Millionen aus der Sanierungshilfe in den Schuldendienst zu stecken, obwohl Schulen marode, Kitas im Notstand und Krankenhäuser in der Krise waren.

Also: Rein in die Regierung. Was kann schon schiefgehen?

Schritt 2:

Kröten schlucken, um an die Regierung zu kommen

Erpresst von der eigenen Logik des “kleineren Übels” war die Linke bereit, bei den Koalitionsverhandlungen Zugeständnisse zu machen. Die im Bundesvergleich relativ linke SPD in Bremen ließ sich auf einen höheren Mindestlohn für öffentliche Aufträge ebenso ein wie für eine Ausbildungsplatzumlage. Das größte Hindernis war für die Linke die Schuldenbremse, die (wie in den meisten Bundesländern) in Bremen noch zusätzlich zur Schuldenbremse des Bundes in der Landesverfassung verankert ist.

Die Linken Verhandlungsführer:innen akzeptierten schließlich, dass die Schuldenbremse bleibt, die nötige zwei-drittel Mehrheit zur Abschaffung hätte es ja ohnehin nicht gegeben. Das, was einige in der Partei als Einknicken wahrnahmen, hatte sich bereits vorher angekündigt: Auf dem letzten Parteitag vor der Regierungsbeteiligung wurde schon ein Antrag verabschiedet, der die Gründung einer Schulbaugesellschaft vorschlägt, um sich um die Schuldenbremse herum schummeln zu können. Kristina Vogt, linke Spitzenkandidatin und jetzt Wirtschaftssenatorin, hatte im Wahlkampf gesagt: „Wir können nicht so tun, als ob es die Schuldenbremse in Bremen nicht gilt.“

Also: Schuldenbremse akzeptiert. Was kann schon schiefgehen?

Schritt 3:

Konflikte innerhalb der Koalition meiden

Die größten Herausforderungen für die Regierung gab es sicherlich im Gesundheitsbereich, das Claudia Bernhard (Linke) als Senatorin besetzt. Kurz nach ihrer Vereidigung wurde ein 17 Millionen großes laufendes Defizit beim kommunalen Krankenhausverbund Gesundheit Nord entdeckt. Es drohte die Zahlungsunfähigkeit. Die im Koalitionsvertrag ausgehandelte Verdopplung der Investitionsmittel für Krankenhäuser wurde von der fiskalischen Realität eingeholt und vergessen.

Vor der Wahl hatte es ein Volksbegehren für mehr Krankenhauspersonal gegeben, das großen Rückhalt und 11.000 Unterschriften erhielt. Statt den geforderten 1.600 mehr Beschäftigten in Krankenhäusern passierte das Gegenteil: 2021, inmitten der Pandemie, wurde der Abbau von 440 Vollzeitstellen angekündigt. Bei einer ver.di-Kundgebung von protestierendem Krankenhauspersonal versprach Claudia Bernhard hinter den Beschäftigten zu stehen. Sie zeigte auf den Amtssitz des Finanzsenators und sagte sinngemäß, dass das Problem da drinnen sitze. Einige Tage herrschte Aufregung in den Bremer Medien: Ist die Koalition in der Krise? Aber die Linke Fraktionsvorsitzende Sofia Leonidakis beruhigte in einem TV-Auftritt: Die Koalition arbeite, bei allen Unterschieden, “konstruktiv zusammen”.

Eine verpasste Gelegenheit, den Konflikt zuzuspitzen. Die Linke war eingeknickt und akzeptierte den Stellenabbau. Damit nicht genug: Sogar die Schließung eines ganzen Krankenhauses (Klinikum Links der Weser) wird gegen die Proteste der Beschäftigten, des Stadtteils und von Patient:innen durchgeboxt.

Wenn die Linke gesagt hätte, dass sie für nötige Milliardeninvestitionen in Bildung, bezahlbare Wohnungen, kostenlosen ÖPNV, Kinderbetreuung und Gesundheit kämpft, und dass es nötig sei, für diese Notwendigkeiten mit der Schuldenbremse zu brechen, hätte das den Druck auf SPD und Grüne enorm erhöht, man hätte die sehr grundsätzlichen politischen Unterschiede deutlich gemacht und hätte enormes Mobilisierungspotential gewonnen.

Aber so: Stellenabbau im Krankenhaus akzeptiert. Was kann schon schiefgehen?

Schritt 4:

Der Versuch, das Elend zu verwalten

Aber es gab auch einige Zugeständnisse aus dem Koalitionsvertrag. Leider alles unter Finanzierungsvorbehalt. Und selbst die kostenlosen politischen Projekte wurden nach und nach abgeräumt. In Bremen werden soziale Verwerfungen deutlich, bei denen der Reformismus an absolute Grenzen stößt. Globale Krisen führen zu Flucht und Migration, für eine menschenwürdige Integration fehlt das Geld. Gleichzeitig drängen alle psychosozialen Folgen der Verelendung in den armen Stadtteilen besonders deutlich in den sichtbaren Alltag. Bremen ist Drogen- und Kriminalitätshochburg. Die Antwort des Innensenators Mäurer (SPD): Mehr Polizeipräsenz, Repression, Abschiebung, Verdrängung, ein Verbot gegen “aggressives Betteln”. Wasser auf die Mühlen der Rechten.

Immerhin wurde die niedrigschwellige Gesundheitsversorgung in den Stadtteilen verbessert durch ein Stadtteil-Gesundheitszentrum, mehrere Hebammen-Zentren und 18 Quartier-Gesundheitsfachkräfte. In Zukunft soll es ein Medizinisches Versorgungszentrum geben, das dem Konzept einer Poliklinik nahekommt. Außerdem wurde eine Ausbildungsplatzumlage eingeführt, was Unternehmen und FDP ziemlich in Rage brachte. Während der Corona-Pandemie konnte Bremen dank einer mehrsprachigen Kampagne in allen Stadtteilen mit 92% die höchste Impfquote Deutschlands erreichen. Zusammenfassend kann man sicherlich anerkennen, dass alles schlimmer hätte sein können.

Die entscheidende Frage ist aber, ob es einen von vielen erhofften spürbaren Politikwechsel gegeben hat. Am alltäglich zu erlebenden Elend eines Haushaltsnotlagelandes hat sich qualitativ nichts geändert. Bremen bleibt das Land mit der höchsten Kinderarmut (42%) und der höchsten Armutsquote (25,9%). Der Niedriglohnsektor ist in Bremen besonders groß, die Mieten steigen natürlich trotzdem. Brücken und Schulen bleiben marode, und es ist nicht ausreichend Geld für die Sanierung da. In den Kitas herrscht Krise: Zu wenig Personal für zu große Gruppen, 1300 Kinder ohne Kita-Platz. Beschäftige verlassen massenhaft den Beruf. Über 5000 Unterschriften wurden für eine Petition gesammelt, die sich gegen eine Senkung der Betreuungsqualität wandte. Trotzdem wurde ein Gesetz von Bildungssenatorin Aulepp (SPD) angenommen, nach dem fehlende Betreuer:innen durch ungeschultes Personal ersetzt werden können. Im August musste sie ihren Rücktritt erklären.

Der Versuch, Politik in einem von ständigem Haushaltsnotstand geprägten Land zu machen, droht sich auf das Hin- und Herschieben von knappen Ressourcen im Senat zu beschränken.

Das fördert ein verwaltendes Verständnis von Politik.

Schritt 5:

Sich erst mit Bauchschmerzen “Sachzwängen” beugen, um diese später zu internalisieren

Das verwalterische Politikverständnis hinterlässt Spuren. Einige Mitglieder der Linken, die wohl unter dem Stockholm-Syndrom leiden, glauben, dass der Abbau eines Krankenhauses (beschönigend “Zusammenlegung” genannt, weil die Beschäftigten des zu schließenden Klinikums Links der Weser ins Klinikum Bremen Mitte wechseln sollen) die Gesundheitsversorgung verbessern wird. Einige denken sogar, dass durch Kürzungen bei Gesundheitsausgaben Geld frei wird für Kitas, Schulen und andere wichtige Aufgaben. Das könnte man natürlich genauso gut andersrum sagen, würde aber nichts an der fatalen Verwaltungslogik ändern, die hinter so einem Denken steht.

Der Platz für kritische Stimmen in der Partei wurde kleiner. Viele Mitglieder, die zum linken Parteiflügel zählten, verließen die Partei enttäuscht. Der Betriebsratsvorsitzende des Klinikums

Links der Weser, das von seiner “Genossin” geschlossen wird, verließ die Partei und wechselte

zum BSW, das sich jetzt die Opposition zur Schließung von Krankenhäusern ans Revers heften kann.

Die Linke wurde mit dem Eintritt in die Regierung zu einer etablierten Partei, in der man Karriere bis zum hervorragend bezahlten Staatsrat machen kann. Zumindest, wenn man keine kontroversen Positionen einnimmt. Eine Regierungspartei steht unter deutlich größerem Druck, sich der Staatsräson anzupassen, das gilt für eine klare Antikriegsposition beim Ukraine-Krieg genau so wie für Israel/Palästina. Die Linke Bürgerschaftsfraktion stimmte einem Antrag der CDU zu, in dem vom “heldenhaften Kampf der Ukraine” die Rede ist. Sie trat nach dem 7. Oktober 2023 bei Kundgebungen in Solidarität mit Israel auf, und war mitten im Genozid nicht zu mehr als einer “both sides”-Position in der Lage, lehnte aber den Bundesparteitagsbeschluss zur Anwendung der Jerusalemer Erklärung zur Definition von Antisemitismus ab.

So wird die Partei eine Partei der Beliebigkeit!

Schritt 6:

Sich an der Macht wähnen, in Wirklichkeit aber nur in der Regierung sein

Dass die Linke mit Kristina Vogt ausgerechnet die Wirtschaftssenatorin in einer Rüstungshochburg stellt, ist ein weiteres unrühmliches Kapitel dieser Regierungsbeteiligung. Die Möglichkeiten von Wirtschaftspolitik im Kapitalismus beschränken sich größtenteils ohnehin darauf, “Standortpolitik” zu machen. Die rechte Variante davon ist, Löhne zu drücken und Steuern zu senken. Die “linke” Variante ist, staatliche Gelder für Infrastruktur zu stellen, die Arbeit”geber” dazu motiviert, im Land produzieren zu lassen statt woanders. Nebenher sei bemerkt, dass bei einer solchen Politik Kapital und Arbeit nicht als Widerspruch gesehen werden, sondern als Einheit: Korporatismus ick hör dir trapsen.

Eines der wichtigsten Projekte von Kristina Vogt war, Bremen zu einem Wasserstoff-Standort zu machen. Das große Ziel: Das traditionsreiche Stahlwerk auf Wasserstoff umstellen, um klimaneutralen “grünen Stahl” zu produzieren. Um dem Konzern Arcelor-Mittal das schmackhaft zu machen, wurden 840 Millionen Euro öffentliche Gelder als Leckerli hingehalten. Nach einer längeren Hängepartie sagte der multinationale Großkonzern schließlich “no thanks”; dem Stahlwerk droht das Aus, die 3.200 Beschäftigten stehen vor dem Verlust ihrer Existenz. Als auf einem Landesparteitag ein Antrag zur Vergesellschaftung des Stahlwerkes eingebracht wurde, ging die Wirtschaftssenatorin auf die Barrikaden: Das sei utopisch, damit müsse man bei den Beschäftigten gar nicht erst ankommen. Die Rahmenbedingungen des Stahlwerks seien kompliziert, es gäbe Überkapazitäten, die Trump-Zölle, einen angespannten Energiemarkt… zweifellos alles richtig, aber kein Grund, nicht zu enteignen.

Als der Staatsrat im Wirtschaftsressort, Kai Stührenberg (Linke), im Fernsehen gefragt wurde, ob man der boomenden Rüstungsindustrie in der Rüstungshochburg nicht den roten Teppich ausrolle, antwortete dieser, dass man ja gute Rahmenbedingungen geschaffen habe. “Ideale Voraussetzungen, um Wachstum zu gestalten”. Es gebe auch keinerlei “ideologische Vorbehalte” gegen “Innovationen in den Rüstungsunternehmen”. Man habe aber unterschiedliche Rollen zu spielen: Im Bund sei die Linke Opposition, da wäre es richtig zu sagen, dass jeder Euro der in Rüstung gesteckt wird, bei Klimaschutz, Bildung und Infrastruktur fehle. “Die Partei wird da ihrer Rolle als Oppositionspartei gerecht…” – “Und hier ist es genau umgekehrt” war die süffisante Antwort des Reporters. Ein Lehrstück in Sachen “linker” Regierungsarbeit. Kai Stührenbergs Aussage, dass die Zivilklausel “überbewertet” sei, war dann nur noch das i-Tüpfelchen einer Dokumentation der Selbstaufgabe.

Das Ergebnis: Regieren bis zur Selbstaufgabe!

Schritt 7:

Grundsätze über Bord werfen aus “landespolitischer Verantwortung”

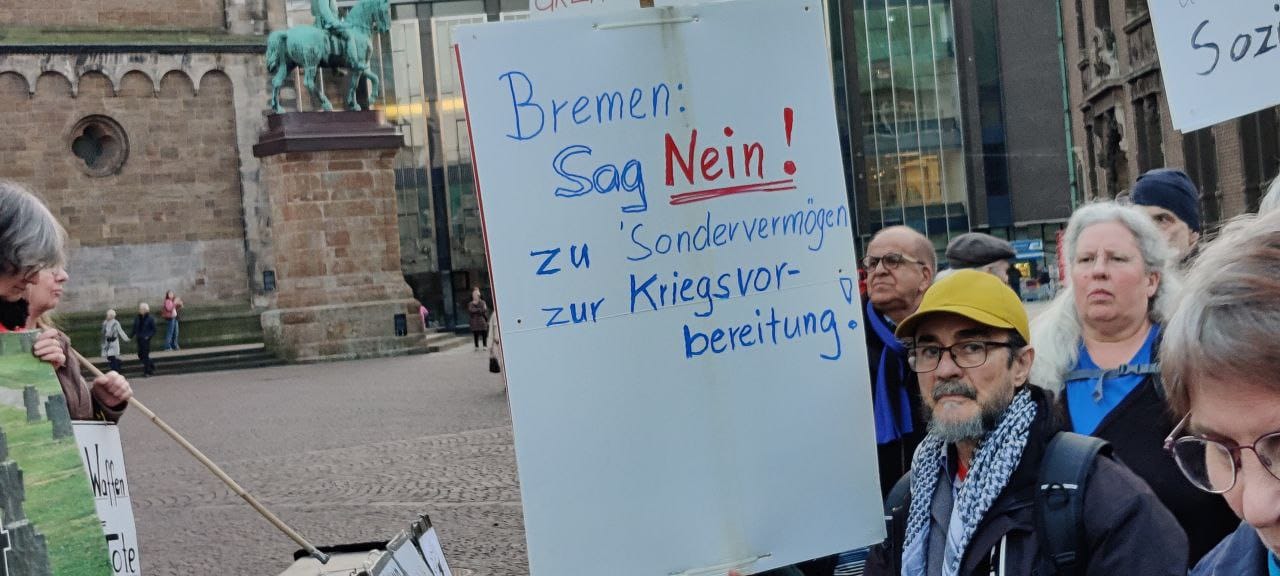

Den bisherigen Höhepunkt erreichte der schmerzhafte Dauerspagat zwischen politischem Programm und trister Regierungsrealität, als die linken Senatorinnen aus Bremen und die Minister:innen aus Mecklenburg-Vorpommern dem Sondervermögen zur Aufrüstung zustimmten. Die notwendige Mehrheit wäre auch ohne die beiden Länder zustande gekommen, es ging also nur um die Haltungsnote.

Den mit ständigem Geldmangel konfrontieren Regierenden standen aber die Euro-Zeichen in den Augen, bedeutet der Infrastrukturteil des Pakets immerhin 240 Millionen Euro für Bremen und 1,9 Milliarden für Mecklenburg-Vorpommern. In internen Diskussionen in Bremen betonten die Senatorinnen, dass die Folge einer Ablehnung auch ein Verlust an Standing gewesen wäre. Bei jeder Haushaltsdiskussion wäre der Linken vorgeworfen worden, die Millionen abgelehnt zu haben.

Und man wolle die Gelegenheit nutzen, um ein großes Loch in die Schuldenbremse zu schlagen. Dass die Ausnahme nur für das Sondervermögen und damit vor allem der Aufrüstung zugutekommt, wurde in einer besonderen Form der Betriebsblindheit nicht nur übersehen, sondern die Augen davor aktiv verschlossen. Es lohne sich zu regieren. Auf die Frage, was die Senatorinnen gemacht hätten, wenn die Partei sie zu einem Nein gezwungen hätte, antworteten beide, dass sie zurückgetreten wären. Sie hätten nämlich einen Amtseid geleistet und hätten Verantwortung für das Bundesland. Deutlicher kann man kaum machen, dass man sich entschieden hat, mehr Senatorinnen zu sein als Parteimitglieder.

Parteibeschlüsse über Bord werfen!

Und das ist die Lehre aus diesem ganzen Elend:

Opposition gegen und Verwaltung des Systems sind nicht miteinander vereinbar. Was bleibt, sind zwei Möglichkeiten: Entweder erkennen, dass man auf dem falschen Pferd saß, absteigen, sich umorientieren. Oder weiter in den Sonnenuntergang reiten, vergessen, woher man kommt und was man eigentlich wollte, und weiter betriebsblind einer Mission zu folgen, die von vornherein zum Scheitern verurteilt war:

„Richtig regieren im Falschen.“ Die Partei muss sich entscheiden: Will sie wirklich verändern, oder will sie regieren?

Zuerst erschienen in der "Aufmüpfig", dem Magazin der AKL (Antikapitalistische Linke)

Schreibe einen Kommentar